家族のための遺言書の書き方

遺言書を書く理由は人それぞれです。

自分が頑張って貯めた財産だから、その行先も自分で決めたい。

今だから言える想いがある。

自分の事で家族がもめないようにしたい。

遺言書の内容次第では、思わぬ負担を家族に強いる可能性があります。ここでは、「家族のための遺言書の書き方」として、遺言内容の実行時に家族の負担を減らすポイントをいくつか紹介したいと思います。

1、 遺言書の種類を検討する

通常、遺言書を書く場合、下記の三種類から選択して書くこととなります。

自筆証書遺言

気軽に書き始めることが出来ますが、様式が厳密に決まっているため、様式を満たしていない場合は無効になってしまう可能性があります。確実に実現したい場合、専門家に添削してもらうことをお勧めします。また、遺言実行前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。公正証書遺言

公証人が作成するため、様式不備で無効となる心配がないかわりに公証人の手数料がかかってしまいます。また、遺言内容も公証人に伝える必要があります。遺言書の原本は公証人役場で保管してくれるので、容易に探すことが出来ます。家庭裁判所での検認手続きが不要です。秘密証書遺言

作成した遺言書を封印し、遺言書の内容を秘密にしたまま公証人にその存在を証明してもらう遺言書となります。内容を誰にも知られずに作成することが出来ますが、公証人は内容に関して関知しないため、様式不備で無効となる可能性があります。また、遺言書実行前に検認手続きが必要となります。遺言書の種類を比べた場合、残された家族の手続きが少ないという観点から言えば、家庭裁判所での検認手続きが不要な公正証書遺言となります。

2、 遺言執行者を指定する

遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する人の事です。遺言書の中で遺言執行者を指定することもできますし、利害関係人からの請求により家庭裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者が具体的に行うことは「財産目録を作成して相続人へ交付する」「金融機関や法務局などで遺産の名義変更手続きを行う」などです。

遺言執行者が必ず必要な場面もありますが(「子の認知」「相続人の廃除」など)、それ以外の場合は遺言執行者の指定は必ずしも必要ではありません。その場合、相続人全員で遺言書の内容を実行するのですが、平日の昼にいくつも手続きをするのは相続人にとって大きな負担となります。しかも遺言執行者の指定がされていない場合は、金融機関での名義変更に「相続人全員の押印」が要求され、遺言書の内容によっては「遺言内容に納得しない相続人から印鑑がもらえない」可能性があります。相続人を遺言執行者に指定することもできますが、遺産の種類が多いと、平日の手続きはやはり負担となりますし、相続人の人間関係によっては精神的負担もかかることとなります。

財産や相続人の状況によっては、遺言の中で専門家を(行政書士、弁護士など)遺言執行者に指定しておくのが家族に負担をかけないこととなります。

3、 遺言書内容の注意点

遺言の内容も重要です。相続人が遺言内容に不満を持ち、もめてしまった場合は、家族の肉体的、精神的負担は計り知れません。相続後の家族関係のためにも、もめない内容にする必要があります。

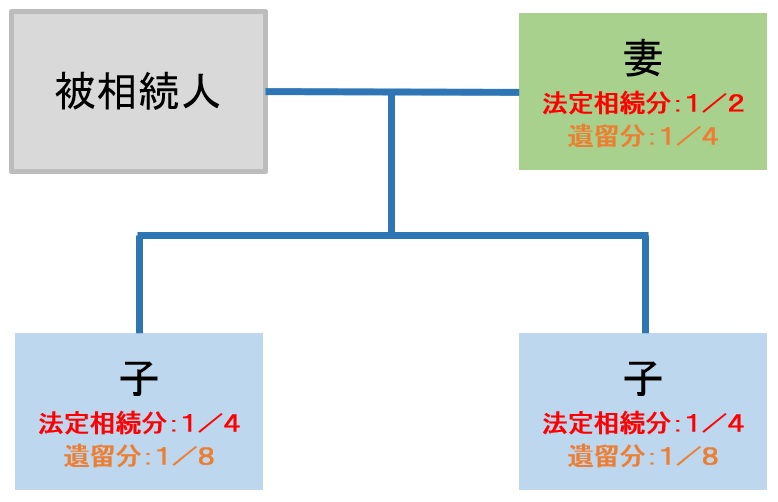

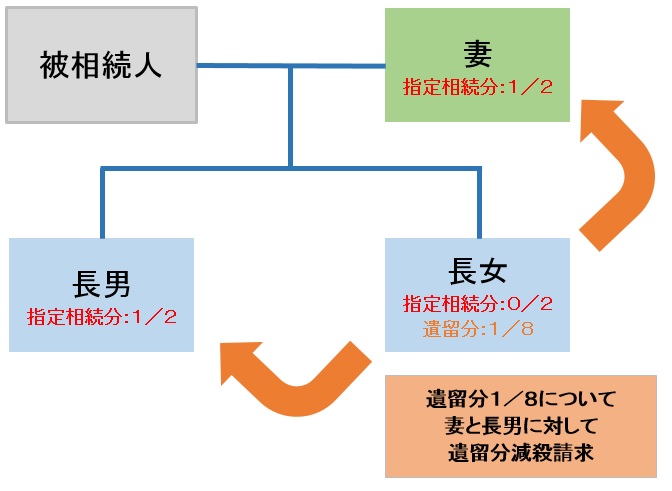

もめる場面で問題になるのが、「遺留分」に関することです。遺留分とは、亡くなった方の財産に対して相続人に認められる権利の事です(兄弟姉妹には遺留分がありません)。遺留分を侵害された相続人は自己の遺留分を侵害している相手に対して遺留分減殺請求をすることができます。

例 ①

遺留分は愛人だけでなく、相続人間でも問題となります。

「遺留分への配慮」が不要なもめ事をおこさないポイントです。

「長男は私と同居して長く面倒を見てくれたので、多く相続してもらうことにした。次男は法定相続分より少なくなってしまったが、お前が若くして家を建てたときに建築費の一部を贈与したことなどをふまえて、この額で納得してほしい。」

このように、単純に「相続財産財産の割合は長男3/4、次男1/4とする。」と書くより、ずっと家族に響くはずです。

「もめない遺言書内容」と言う視点で見てきましたが、遺言書は家族に対する最後のメッセージです。財産についてだけでなく、家族とのエピソードや感謝を書くことで残された家族の幸せな思い出となるのではないでしょうか。